Dans le précédent article (3bis) nous avons démontré qu’en fait lorsqu’on parle du monopole de la profession médicale et de son impact sur la promotion de la médecine traditionnelle, on oublie que le premier corps de santé ayant subi cette domination est bien la pharmacie ! Dans le présent article, je poursuis l’analyse de l’article No3bis sur la même question de l’impact des monopoles professionnels, dans le but de relever qu’en réalité, contrairement à ce que beaucoup pensent, la médecine et la pharmacopée traditionnelles est la seconde victime ; mais il s’agit spécifiquement d’une victime systémique de la bureaucratie coloniale et postcoloniale. Cela s’entend qu’on ne peut comprendre aujourd’hui la situation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles au Burkina Faso, si on ne prend pas le temps de comprendre la situation de la pharmacie dans la bureaucratie sanitaire du pays. Il y a en effet un lien entre l’appropriation des questions liées à la médecine et la pharmacopée traditionnelles au Burkina Faso par les pharmaciens de la bureaucratie publique sanitaire et l’appropriation historique de cette bureaucratie sanitaire par les médecins. C’est pourquoi nous soutenions qu’en dernière analyse, les politiques de promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles dans notre pays, des indépendances à nos jours, ont de « publique » que de nom ; elles sont mieux qualifiées de politiques « professionnelles ou corporatistes », plutôt que « publiques ». Dans la pratique, l’organisation (les politiques, la législation, la mise en place de structures/organisations, etc.) de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles dans l’appareil d’Etat colonial et postcolonial a répondu jusqu’à nos jours à un projet professionnel d’institutionnalisation de la fonction pharmaceutique plutôt que primordialement à l’objectif politique de promouvoir la santé des populations à travers la médecine et la pharmacopée traditionnelles. Les praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles au Burkina Faso, sont piégés dans d’un processus systémique de la bureaucratie coloniale et son héritière postcoloniale. Ce processus systémique s’est réalisé à travers, principalement, trois mécanismes, que nous vous présenterons l’un après l’autre.

A/La mise en agenda politique des questions liées à la médecine et à la pharmacopée traditionnelles sous l’influence des pharmaciens. En effet, on le sait, au Burkina Faso, la profession médicale a eu très peu d’intérêt, sinon aucun, pour la médecine et la pharmacopée traditionnelles. Pour remonter dans l’histoire, en France, trois textes majeurs régirent l’exercice de la médecine. Dans la société d’ordre de l’Ancien Régime, c’était les corporations de métier qui avaient la charge de leur propre l’organisation, avec le pouvoir royal comme attributeur de « statut » selon son bon vouloir. Suite à la Révolution de 1789, le décret du 19 mars 1803 supprima « les universités, les facultés et les coopérations savantes », y compris les diplômes délivrés par ces institutions. Ainsi, désormais, « Aucune preuve de savoir et d’habileté n’est exigée »; mais ce n’était pas pour autant que l’Etat ne se souciait pas de l’ordre à faire régner parmi les praticiens. C’est que l’Etat avait foi aux pouvoirs organisateurs et créatifs de la Liberté absolue. Selon cette idéologie, « Ne faut-il pas, pensait ainsi le législateur, tout attendre de la liberté et de la concurrence qui en prévient les écarts ? De là l’abrogation pure et simple de toute loi destinée à règlementer la profession médicale ; plus de diplômes officiels, plus d’entrave d’aucune sorte. C’est la thèse de la liberté absolue… ». C’est presque quinze ans après la Révolution, qu’une autre loi vint « régulariser la pratique de cet art salutaire », suite « aux abus qui s’y sont introduits » à cause du fait que « la liberté n’avait pas trouvé dans l’état de la législation et des mœurs le contre poids qui peuvent seuls la rentre stable ». Il s’agit de la Loi du 19 mars 1803 relative à l’exercice de la médecine. Le titre de médecin a été accordé à tous les praticiens de l’art de guérir ; seule la possession du doctorat d’exercice les distingue. Ceux qui reçoivent leur titre auprès des écoles de médecine dédiées sont dénommés médecins « docteurs en médecine ou chirurgie », pendant que les guérisseurs qui le reçoivent devant les jurys de médecine sont dénommés médecins « officiers de santé ». Ainsi à partir de ce moment, donc, soit un praticien est médecin docteur en médecine ou chirurgie, ou médecin officier de santé. Dans tous les cas « A compter du [24 septembre 1803], nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé, sans être examiné et reçu », soit « l’une des six écoles spéciales de médecine » ou « par les jurys de médecine ». Ce que la Loi du 30 novembre 1892, soit presque cent ans après, a changé fondamentalement, c’est d’avoir consacré le monopole d’enseignement et d’exercice et d’uniformiser les conditions d’exercice, avec le doctorat d’exercice comme diplôme requis. L’Article 1 stipule que « Nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d’examen subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l’Etat ». En fait, il n’y avait presque plus de candidat à l’officiat de santé.

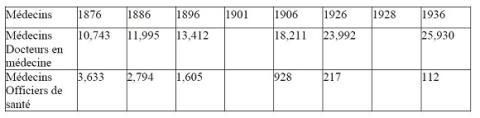

Au cours des cent années suivant le décret de 1803, le dispositif mis en place par l’Etat français avait permis d’absorber presque tous les guérisseurs français dans le système de santé du pays ! Au moment des indépendances de ses colonies africaines, la France avait totalement résolu la question de deux médecines parallèles, par l’intégration de ses guérisseurs, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous. En effet, au fur et à mesure que le nombre de médecins officiers de santé (qui sont en fait des guérisseurs de l’Ancient Régime) diminue, celui des docteurs s’accroît. Il s’agissait en fait d’un transfert savamment organisé.

Au moment du vote de la loi de 1892, l’école était aussi significativement généralisée en France qui permettait des générations de guérisseurs de compléter leur cursus en soutenant leur doctorat. Les plus anciens guérisseurs, faits médecins officiers de santé, sont décédés autour des débuts de la période coloniale en Afrique. C’est cette Loi du 30 novembre 1892, qui a nécessité en France, presqu’un siècle de débats et d’expérimentation, qui a été directement appliquée, sans aménagement, dans les colonies françaises d’Afrique dont l’Afrique Occidentale France, à laquelle appartient la colonie de Haute-Volta (actuel Burkina Faso). Cette Loi a eu trois conséquences principales pour les praticiens de la santé des colonies. Premièrement, tous les médecins auxiliaires africains, qui vont être formés à la fin de la décennie 1900, et relevant de la juridiction administrative française, se virent interdire d'exercer, parce que leur diplôme a été obtenu dans les colonies. Deuxièmement, les médecins (médecins, chirurgiens ou pharmaciens) français ou européens pouvaient exercer sans autre examen, hormis les formalités administratives. Troisièmement, cela donna aux médecins un moyen non seulement d'exclure les praticiens de la médecine traditionnelle africaine, mais aussi les officiers de santé, n’ayant pas encore obtenu leur doctorat, qui étaient leurs concurrents en France métropolitaine et dans les colonies. En pharmacie, c’est presqu’à la veille des indépendances que l’on constate une certaine activité, mais plutôt limitée à la recherche. La première mission gouvernementale fut confiée au pharmacien colonial Numa Laffitte en 1935 pour « établir un inventaire des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée indigène de l'A.O.F. ».

Les recherches de Laffitte furent approfondies par Jean Kerharo, qui obtint la seconde mission officielle en 1945 pour « faire un inventaire systématique des plantes utilisées en médecine en Côte d'Ivoire et en Haute-Volta et les étudier, en vue d'une éventuelle industrialisation ultérieure et des conditions de création ou d'extension de la culture de plantes déjà connues pour la valeur de leur principe actif ». Cette étude fut la dernière avant l’indépendance des colonies en 1960. C’est pourquoi les premières études systématiques sur les plantes médicinales étaient très rares, car même en 1974, Kerhraro pouvait dire à propos du Sénégal, qui avait été la plus étudiée de toutes les colonies d’Afrique occidentale française, qu’« on ne trouve pas dans la littérature d’ouvrage d’ensemble sur les recherches concernant les plantes médicinales ». Suivant cette sélectivité dans les activités de recherche, le corpus de ressources médicinales est soumis à deux contraintes. D'une part, les études elles-mêmes, ne pouvaient pas disposer d'une connaissance exhaustive des médicaments connus des populations autochtones. D'autre part, les entreprises commerciales et les laboratoires, sélectionnaient les médicaments économiquement avantageux. Quelle que soit la richesse de ce savoir en pharmacopée, il ne pouvait égaler les connaissances thérapeutiques et curatives existantes au sein des populations autochtones d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, à l'instar de la profession médicale coloniale, la profession pharmaceutique coloniale interdisait l'exercice de la médecine aux praticiens colonisés. Il en résultait nécessairement un manque de moyens pour traiter de nombreux problèmes de santé des populations autochtones. En fait, dans le contexte colonial, il y avait peu d’intérêt pour la formation de pharmaciens auxiliaires africains (contrairement à la formation de médecins africains). Après les indépendances, jusqu’à la fin des années 1960 c’est ce règlement colonial qui régissait l’exercice de la médecine au Burkina Faso. En effet, la réglementation de la pratique médicale de 1952 est restée le seul moyen disponible pour coordonner l’interaction jusqu’en 1970. Le Code de Santé Publique de 1970 « tolère » la pratique de la médecine traditionnelle, mais il a fallu attendre l’arrivée des pharmaciens au Ministère pour voir des progrès dans la prise en compte de la médecine et la pharmacopée traditionnelles dans les politiques publiques. Disons que quand, en 1987, il a été mis fin à la révolution, les médecins sont revenus à leur esprit d’avant 1983. Un ministre de la santé de la rectification se réjouissait en ces termes : « Nous ne sommes plus soumis à la passion des débuts qui nous faisait perdre de vue la complexité du problème (médecine et pharmacopée traditionnelles). La possibilité de proposer des formes galéniques telles que sirops, crèmes, potions, etc. n'apparaît plus comme une solution indiscutable à notre politique pharmaceutique. Nous sommes de plus en plus conscients de la nécessité de nous entourer du maximum de garanties possibles concernant l'efficacité et l'innocuité des recettes médicinales à base de plantes. La promotion de notre médecine et de notre pharmacopée traditionnelles ne doit pas faire oublier certains problèmes de santé publique et d'éthique médicale ». C’était en fait l’acte d’enterrement de la question de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles, notamment auprès des médecins.

A y regarder de plus près, jusqu'à la fin des années 1960, la seule nouveauté de notre législation sanitaire résidait dans l'autorisation accordée aux médecins, pour la plupart des médecins militaires français expatriés, d'exercer contre rémunération dans les centres de santé publics en dehors des heures de travail. Sur le premier code de santé publique de 1970, Monné (1994 : 122-123) souligne à juste titre que : « au lieu d'être un ouvrage de codification fondé sur l'information sanitaire et les objectifs de la politique de santé, il ne s'agit que d'une compilation de mesures empruntées au code français de 1953 et à certains règlements de la période coloniale ». L'article 49 de l'ordonnance n° 70-68 PRES/M.S.P.P.A.S. du 28 décembre 1970 portant code de la santé publique pour la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) dispose clairement que : « L'exercice de la médecine traditionnelle est temporairement toléré au profit de personnes notoirement connues, qui demeurent civilement et pénalement responsables des actes accomplis. Un règlement ultérieur définira l'exercice de cette médecine et la qualité des personnes qui l'exercent ; une commission médicale scientifique, nommée par le ministère de la Santé publique, étudiera cette pratique et mènera des études concernant notamment les thérapies traditionnelles, afin d'en définir l'action et la posologie ». Aucune réglementation ultérieure, même pas un décret d’application de la loi de 1970, comme annoncé, n'a été établie avant le début des années 1980. Se souvenant de l'attitude d'une haute autorité politique, un guérisseur traditionnel nous disait en 2010 : « Il [l’autorité] a dit que je ne devais pas travailler parce qu'il n'y avait pas de dosage. » Je lui ai répondu : « Quand vous dites qu'il n'y a pas de dosage, c'est ce que les Blancs vous ont montré ; on dit souvent que notre sagesse a été anéantie. Avez-vous discuté avec les anciens pour savoir comment ils dosaient ? » Je lui ai dit que les Blancs [c'est-à-dire la science] venaient copier exactement ce que nous faisions ; nous disions que lorsqu'un médicament était plus fort, il doit être pris avec une coque d'arachide, et ils nous disent une cuillère à café. Alors, parce qu'ils nous disent une cuillère à café, vous croyez, et nous disons une coque d'arachide, vous ne croyez pas ? Le guérisseur voulait simplement dire que la médecine traditionnelle avait aussi ses moyens de mesure - et rien n’empêchait les scientifiques de vérifier et éventuellement aider à améliorer.

En pratique, même dans le cadre de la pratique privée, la médecine traditionnelle devait donc rester illégale, sinon informelle, jusqu'en 2011, parce que les textes ont pris du temps à voir un début d’application. Que cette inertie soit davantage professionnelle que politique (étatique), et causée par les médecins et les pharmaciens, a été démontrée dans les années 1980, comme l'illustre la déclaration du ministre Sarré que nous avons citée plus haut. Cela signifiait aussi que l’institutionnalisation de la question dans le ministère, qui était le Cheval de Troie des pharmaciens pour le développement de leur profession, était du même coup remise en cause. Dès lors, la mise en agenda de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée traditionnelles dans les politiques publiques allait dans ce contexte être particulièrement l’œuvre des pharmaciens, parce que la survie de leur métier en dépendait. Ils l’ont particulièrement fait en s’appuyant sur la frange universitaire du corps qui, en plus de leur position dominante à l’université et dans les centres de recherche, occupèrent des fonctions administratives au ministère. Dès le milieu des années 1990, en s’appuyant sur le dispositif organisationnel en faveur de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles dans l’organisation sanitaire, ces universitaires contribuèrent, grâce à leur leadership scientifique, à l’élaboration des politiques et des textes fondateurs de l’institutionnalisation du sous-secteur tel que nous le connaissons aujourd’hui. L’institutionnalisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles est donc intimement liée à l’institutionnalisation de la profession pharmaceutique. Si l’on veut développer la première aujourd’hui, il nous faudrait des politiques publiques de promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles autonomes (pas indépendantes), qui soient libérées de la tutelle professionnelle, qu’elle soit pharmaceutique ou médicale. Ce qui signifie aussi qu’il faille corriger la position administrative de la profession pharmaceutique au sein du ministère en charge de la santé en ouvrant aussi les hautes fonctions administratives aux pharmaciens. Il n’y a aucune raison scientifique qui justifierait l’exclusion des pharmaciens aux fonctions de directeur général, de directeur régional, de médecin chez de district, et même de ministre dans le secteur de la santé. Avec l’initiative du Président Traoré, nous dirions même que c’est maintenant une nécessité d’avoir aussi des pharmaciens dans les plus hautes positions de décision au ministère en charge de la santé. L’influence des pharmaciens sur l’agenda politique allait de pair avec leur rôle central dans l’élaboration des textes relatifs à la promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles. L’objectif professionnel corporatiste à la base de cette dynamique des politiques publiques et très visible dans la réglementation et l’organisation administrative.

B/Le captage corporatiste de la règlementation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles par les pharmaciens. L’impact de l’appropriation professionnelle de la règlementation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles est bien visible, et reste en cohérence avec l’appropriation professionnelle de l’élaboration des politiques relatives au sous-secteur. L’on note une règlementation peu divergente par rapport à celle coloniale, en même temps qu’elle reste totalement orientée vers la promotion des intérêts professionnelles, évacuant l’esprit d’Etat (donc peu politique). Le Code de Santé publique préserva le monopole de la profession médicale. A la faveur des programmes d’Ajustement structurel qui ouvrèrent le marché, il a été suscité textes relatifs au code et déontologie de tous les corps médicaux et paramédicaux. En réalité, les changements majeurs intervenus dans le secteur public d'exercice de la médecine ont été la création d'ordres professionnels. Jusqu'en 1992, les organisations professionnelles de santé étaient toutes syndiquées. Ce n'est qu'en 1992, après une tentative infructueuse en 1978, qu'un ordre unique de médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes a été créé par l'Ordonnance n° 92-21 du 2 avril 1992, par une assemblée constitutive des professions concernées. L’article 126 du Code de la santé de 1992 dispose que « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou d’infirmier au Burkina Faso, s’il n’est pas : 1) titulaire d’un diplôme d’État ou d’un certificat reconnu et jugé équivalent par le gouvernement burkinabé 2) de nationalité burkinabè ; 3) inscrit au tableau de l’ordre des médecins, au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au tableau de l’ordre des sages-femmes ou au tableau de l’ordre des infirmiers ».

L'ordonnance de 1992 a créé l'Ordre national des médecins et ensuite il a été modifiée la condition n° 2 de l'article 126 du Code de la santé de 1994, l'ouvrant aux « ressortissants de la zone CEDEAO ou d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Burkina Faso » (article 20). Par ailleurs, la condition n° 1 a été ouverte aux « réfugiés » (article 20). En revanche, les relations interprofessionnelles avec les « guérisseurs traditionnels » étaient rendues difficiles, voire impossibles, car elles codifiaient ce que le secrétaire d'État à l'Action sociale, Elie Sarré, exprimait en novembre 1987 lorsqu'il déclarait que « L'action de promotion de notre médecine et de notre pharmacopée traditionnelles ne doit pas perdre de vue certains problèmes de santé publique et d'éthique médicale ». Le Code de la santé de 1994 précise clairement en son article 24 que : « Il est répréhensiblement imprudent pour un médecin d'utiliser une procédure de diagnostic ou un nouveau traitement qui n'a pas été insuffisamment testé dans le domaine de la médecine publique. Divulguer au grand public cette même procédure alors que son utilité et sa sécurité ne sont pas démontrées constitue une infraction. Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme bénéfique ou sans danger une procédure insuffisamment testée constitue une infraction grave ». Du point de vue de la médecine scientifique, le mot « tester » renvoie ici à une preuve scientifique, que les praticiens de la médecine traditionnelle ne peuvent démontrer directement. Le Code de déontologie des médecins de 1997 a modifié cet article, mais il autorise diverses interprétations qui peuvent encore être utilisées pour éviter de s'engager dans un processus intersubjectif avec les praticiens de médecine autochtone. L'article 10 stipule que « les médecins ne doivent pas divulguer en milieu médical une nouvelle procédure de diagnostic ou un traitement insuffisamment testé sans formuler clairement les réserves nécessaires dans leur communication. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation au public non médical ».

Cela fait de ses confrères médecins et pharmaciens les seuls professionnels de santé légitimes avec lesquels le médecin est autorisé à interagir dans le cadre des actes et traitements médicaux. Concernant les autres professionnels, le décret n° 2006-463/PRES/PM/MFPRE/MS/MFB/ portant organisation des emplois spécifiques du ministère de la Santé stipule dans son article 225 que : « L’exercice de la médecine comprend les attributions suivantes : consulter, diagnostiquer, traiter et suivre les patients ; orienter les cas complexes vers des centres spécialisés ; concevoir et mettre en œuvre des projets de recherche en santé ; réaliser des expertises médico-légales ; rédiger les rapports d’activité de ses unités ; gérer les équipes techniques ; encadrer les internes ; assurer la formation continue non diplômante du personnel technique ; analyser les données statistiques. »

Il existe cependant des moyens pour les praticiens de la médecine traditionnelle d'obtenir la collaboration des médecins. Ils doivent d'abord obtenir une autorisation d'exercice auprès du ministère de la Santé. Ensuite, ils peuvent mettre leurs médicaments sur le marché. Cependant, conformément au Code de la santé de 1994, cela les place sous la juridiction des pharmaciens. Le décret n° 2006-463/PRES/PM/MFPRE/MS/MFB/ du 12 septembre 2006 portant organisation des emplois spécifiques du ministère de la Santé définit, à l'article 237, les attributions du pharmacien : « élaborer des formules de préparations galéniques ; préparer des produits galéniques ; donner des conseils sur l’utilisation des produits pharmaceutiques ; exécuter des prescriptions médicales ; assurer la pharmacovigilance ; concevoir et exécuter des projets de recherche sur les médicaments et la pharmacie ; fournir des rapports sur les activités mises en œuvre ; promouvoir l’assurance qualité des médicaments ; superviser les stagiaires ; assurer la formation continue non diplômante du personnel technique ; analyser les données statistiques ». Ces attributions reflètent le contenu de l'article 220 du Code de la santé publique de 1994, qui accorde au pharmacien le monopole de la préparation, du contrôle de la prescription et de la délivrance des médicaments. Cet article est similaire à celui du Code de la santé de 1970. Ce monopole accorde aux pharmaciens le droit de définir les conditions dans lesquelles les médecins peuvent prescrire. En effet, l'article 218 du Code de la santé publique stipule que « les praticiens ne peuvent prescrire que les médicaments et autres produits inscrits à la nomenclature nationale, sauf dérogation du ministre chargé de la santé ». La définition de « médicament » est exhaustive, car l'article 208 stipule que « Par médicament, on entend toute substance ou composition dont on sait qu'elle possède des propriétés curatives ou préventives contre les maladies humaines ou animales, ainsi que tout autre produit administrable à l'homme ou à l'animal pour faciliter un diagnostic médical ou pour restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ». La définition s'étend aux produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle et aux produits diététiques. L'article reconnaît un certain chevauchement avec les « remèdes traditionnels », mais limite le « guérisseur traditionnel » aux « substances végétales, animales, minérales et métalliques, ainsi qu'aux autres méthodes fondées sur un fondement socioculturel » de la société du guérisseur. Même dans ce cas, le code stipule à l'article 222 que « les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée reconnue par le gouvernement du Burkina Faso sont réservées aux tradipraticiens et aux pharmaciens ». On constate que les pharmaciens ont non seulement exclu les praticiens de la médecine traditionnelle de l'accès aux « médicaments », mais se sont également réservés le droit de partager le monopole que le code semble accorder aux praticiens de la médecine traditionnelle.

Il existe une autre exclusion. En insistant sur l'expression « fondé sur un fondement socioculturel », elle définit un niveau de transformation que le tradipraticien ne doit pas dépasser. Ce fait est explicite dans le décret n° 2004-569/PRES/PM/MS/MCPEA/MECV/MESSRS relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle du Burkina Faso. Le décret stipule à l'article 2 que « les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle sont tous les médicaments formulés et développés par un tradipraticien ou un chercheur à partir des connaissances ou informations issues de la pharmacopée traditionnelle ».

Le décret distingue quatre catégories de médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle. Seules les deux premières catégories sont autorisées aux guérisseurs traditionnels. La catégorie 1 « regroupe tous les médicaments préparés par le guérisseur traditionnel pour un patient » et la catégorie 2 « regroupe tous les médicaments préparés par le guérisseur traditionnel et couramment utilisés dans la communauté. Il s'agit de médicaments traditionnels améliorés… ». Les pharmaciens sont autorisés non seulement à fabriquer ces médicaments, comme les guérisseurs traditionnels, mais également à fabriquer les deux autres médicaments développés de manière avancée. Comme le précise l'article 5 du décret, la catégorie 3 « regroupe tous les médicaments préparés par des établissements agréés des industries manufacturières ou pharmaceutiques » répondant à des caractéristiques spécifiées, tandis que la catégorie 4 a la même définition, avec une différence dans le degré de traitement avancé des caractéristiques spécifiées. Globalement, ces règles renforcent la subordination des praticiens de la médecine traditionnelle aux monopoles médical et pharmaceutique, dont le dispositif juridique supposé être destiné à promouvoir la santé des populations, a alors été exploité au profit d'intérêts corporatifs, sous le couvert de l’appareil d’Etat. La règlementation est importante et nécessaire, mais ce ne sont pas toutes les lois qui contribuent à la promotion de l’intérêt publique. En réalité cette réglementation est en cohérence avec le dispositif organisationnel de son application. Ainsi que le souligne Hegel, « Le positif des lois concerne seulement leur forme, d’être, en général, en tant que valables et sues…. Le contenu peut être, en l’occurrence, en soi rationnel, ou bien irrationnel et, par-là, injuste ».

C/La bureaucratisation des organisations de praticiens de la pharmacopée et de la médecine traditionnelles. L’organisation bureaucratique signifie d’abord deux choses. Il y a d’une part la rationalité (au sens de technicité, de scientificité), et de l’autre la centralisation. La conséquence du projet d’institutionnalisation de la profession pharmaceutique a été la tendance à la centralisation au niveau de l’espace qui pouvait être occupé au ministère en charge de la santé de ce qui apparaissait aux yeux des pharmaciens une matière pharmaceutique, parce qu’effectivement, établir le pharmacien « comme le technicien du médicament » revenait à l’expropriation complète de cette matière de tout autre acteur. Cette stratégie avait consisté au niveau du ministère d’éviter un conflit juridictionnel avec les médecins. En réalité, le début de cette stratégie remonte à la période coloniale. A cette époque, particulièrement après la Conférence de Brazzaville en 1944 qui consacra le titre de « médecin africain » au « médecin auxiliaire indigène », ces médecins africains vont revendiquer le contrôle de la question médicale et sanitaire vis-à-vis des médecins coloniaux européens. Aux yeux de cette élite, il n’était pas question de parler « médecine traditionnelle », parce que justement elle avait déjà hérité du monopole de cette fonction. Plutôt, les revendications en matière de médecine traditionnelle (alors indigène) se limitaient au développement de la phytothérapie et de la pharmacopée en général mais sous le monopole de la « profession médicale », et en association avec les pharmaciens coloniaux français, qui étaient plus des chercheurs que des praticiens.

La profession médicale héritière de la médecine coloniale conserva alors le cadre colonial pour gérer ses relations avec tous les métiers de la santé du pays. Sous la colonisation, ce cadre était toutefois axé sur la domination et l'exploitation, et non sur l’esprit d’un État aspirant à la liberté et à l’égalité. Le silence autour de la « médecine traditionnelle » continua donc sous le leadership des nouveaux médecins des indépendances jusqu’aux années 1980. La logique est connue. En fait, un tel processus confirmait ce que Ranger analysait ailleurs en termes de « cadre partagé » entre subordonnés africains et maîtres européens quant à la répartition des positions avantageuses. Le débat ne portait pas sur la possibilité d'une transformation radicale de ce cadre hérité, bien que celui-ci ait été fondé sur des valeurs discriminatoires durant la période coloniale. En effet, le Code de la santé du Burkina Faso de 1970 est un simple recueil de réglementations coloniales, à l'exception de la mention de la « médecine traditionnelle » comme « tolérée ». Jusqu'au début des années 1980, le statu quo prévalait. La médecine avait établi sa bureaucratie monopoliste, en s’appuyant toujours pendant une longue période sur les français, qu’elle avait chassés, à travers le néocolonialisme déguisé en coopération sanitaire. Comme le rappelle Lapeyssonnie, « Le passage du statut colonial à celui de pays indépendant n’a pas été, dans la plupart des cas, suivi du départ immédiat du personnel médical et auxiliaire colonial. … un œil non informé n’aurait pas trouvé de grande différence entre avant et après l’indépendance ». Pour l’élite médicale, c’était justement une coopération, mais pour l’Etat Français c’était une continuité politique mais aussi stratégique, parce que cela permettait de gérer le chômage des médecins coloniaux. En effet, 43,2 % des médecins coloniaux français « considère que leur carrière à l’étranger ne les a en rien préparés, du point de vue des titres et des diplômes, à leur réinsertion professionnelle en Métropole, à un moment où l’évolution de la médecine semble aller dans le sens d’une valorisation de la compétence technique et d’une fermeture non seulement vers l’extérieur, comme cela a toujours été le cas, mais sur elle-même par une hyper-subdivision interne ». Constat que confirme un médecin colonial français en ces termes : « J'étais spécialiste de la lèpre, c'est une compétence difficilement transférable. » « À force de soigner des maladies tropicales, des hommes sous-alimentés, des enfants cachectiques, des paludéens, on est déconnecté ». De même, « tous ceux, et ils sont nombreux dans le milieu colonial, qui furent nommés aux Services des Grandes Endémies n'avaient ni titres ni pratiques facilement applicables ».

Sans surprise, l’ouverture donnée par le Code de santé Publique de 1970 à la médecine traditionnelle n’a pas eu de suite dans l’immédiat, comme le témoigne l’un des premiers tradipraticiens de santé qui voulait profiter de ce code, en ces termes : « C'est après avoir connu beaucoup de gens, comme disent les Mossé, que je me suis réveillé en 1982 pour demander une autorisation ; ce n'était pas facile. C'était Saye Zerbo [président du pays] ; le ministre de la Santé n'a pas accepté, il n'a pas accepté, car il considérait qu'il n'y avait pas de dosage, que telle ou telle chose… Alors je l'ai contourné et je suis allé voir le président Saye Zerbo en personne. Saye Zerbo était un ami d'un chef d'armée qui était mon frère aîné. Et comme je suivais aussi le colonel blanc, je suis allé au bureau présidentiel et j'ai dit que j'étais venu au nom du lieutenant Piko, l'ami de mon frère aîné ; et j'ai été autorisé à entrer, à le voir et à lui expliquer la raison de ma venue ; j'ai dit que le ministre avait rejeté ma demande, et il [le président] m'a dit de retourner exercer ; j'ai dit non, que je préférais qu'il appelle le ministre sinon ils allaient m'emprisonner, et il l'a appelé ; « Il [le ministre] est venu et m’a donné l’autorisation d’ouvrir mon bureau, mais en ce moment-là, j’avais déjà commencé ». En fait, très peu d’hommes politiques étaient convaincus de la contribution de la médecine traditionnelle à la promotion de la santé. Dans la presse des tradipraticiens témoignent de l’ambivalence de l’engagement des médecins et des pharmaciens, en ces termes : « nous nous sommes heurtés à un courant antipathique de la part de certains praticiens de la médecine moderne et de certaines personnalités de la société civile » ; même au « sommet », la résistance était présente, comme l’illustre notre interlocuteur : « Quand j'ai ouvert mon cabinet, les médecins se sont réveillés et ont dit que c'était illégal et qu'ils allaient fermer le cabinet ; cette situation a continué jusqu'en 1983. Quand le militaire a pris le pouvoir en 1982, il m'a convoqué et a dit qu'il allait le fermer ; il a dit que je ne devais pas travailler parce qu'il n'y avait pas de dosage ».

On le voit, les médecins avait maintenu et renforcer leur territoire. Il restait aux pharmaciens de créer le leur, mais sous le contrôle des médecins. Et ils vont profiter de la Révolution du 4 août pour le faire ; parce que la Révolution, avait par principe, et à travers sa politique de promotion des soins de santé primaire, aussi promue par l’OMS, reconnu pleinement la médecine traditionnelle. Pour le ministre de la santé du CNR, « J'étais en train de rédiger ma thèse quand des camarades m'ont dit de revenir. J'aurais donc dû être patient, car la situation était telle que les guérisseurs traditionnels étaient à peine reconnus ; en fait, ils étaient à peine reconnus ; ils étaient considérés comme des charlatans, etc., etc. Et moi, qui avais foi en la médecine traditionnelle, du moins dans certains de ses aspects, j'ai pu la remettre sur la sellette, je leur ai donné le pouvoir ». Cette reconnaissance était corrélativement aussi un tremplin pour le ministre d’alors de mettre en œuvre ses innovations institutionnelles à savoir la promotion de la profession pharmaceutique. Dès lors, Les « guérisseurs traditionnels » ont été intégré au dispositif bureaucratique du ministère de la Santé. Concernant la médecine traditionnelle et la pharmacopée, le document d'orientation ne mentionnait que la « pharmacopée traditionnelle » ; le ministère de la Santé était tenu d'agir en « collaboration très étroite » avec « le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur les questions liées à la pharmacopée et à son rôle éminent dans la formation des cadres de santé ». Cette exclusion du mot « médecine » de « pharmacopée traditionnelle » était intentionnelle, car au sein de la profession médicale, l'objectif était de relier les praticiens de la médecine traditionnelle aux pharmaciens ; ce qui arrangeait aussi ces derniers. En effet, le schéma est le suivant : le pharmacien du service chargé de la pharmacopée traditionnelle (B) au ministère de la Santé (A) était chargé de coordonner « les activités des pharmacies hospitalières des provinces concernant les préparations améliorées à base de plantes médicinales, afin de favoriser les échanges entre les organisations provinciales et la vulgarisation ». De plus, en tant que service axial, il coopérait avec l'Institut de recherche sur les substances naturelles (IRSN) (C) pour définir les priorités de recherche et orienter les recherches. Des séances de formation et d'alphabétisation destinées aux « guérisseurs traditionnels » faisaient également partie des missions du service central du ministère. En province (D), le pharmacien dirigeait la « Cellule provinciale de pharmacopée », créée par la circulaire n° 572/M.S.P/S.G/D.A.S.P.T. du 19 juillet 1985. Elle regroupait des agents de santé de toutes catégories, y compris les praticiens de médecine traditionnelle, dans le but d'organiser la collecte de plantes médicinales, de constituer des dossiers de collecte et de créer des herbiers et valorisation des recettes traditionnelles améliorées dans les centres de santé.

Les pharmaciens établirent ainsi leur propre bureaucratie, avec les associations de tradipraticiens de santé en appendice. En même temps, cette centralisation ne devrait pas tuer complètement la médecine et la pharmacopée traditionnelles, parce qu’elle leur servait de tremplin politique, professionnelle et organisationnelle. La stratégie telle que nous l’avons observée a été de produire leur propre discours sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles qui circonscrit les frontières de cette pratique. Elle doit rester rudimentaire, dans ses idées, dans ses outils, dans ses pratiques, et communautaire (et informel dans le milieu urbain), voire gérontocratique dans sa composition. Selon un tradipraticien, s’exprimant dans les années 1990, « Concernant le projet de décret portant exercice de la médecine traditionnelle au Burkina Faso, nous regrettons le manque d’ouverture d’esprit quant à la conception même de la pratique de ma médecine traditionnelle. On aurait pu prévoir par exemple l’initiation par les services compétents, des tradipraticiens de santé à l’utilisation de matériels techniques modernes de santé. Au Mali par exemple les tradipraticiens de santé utilisent des tensiomètres, des glucomètres et des balances pour améliorer leur pratique ». Ces propos sont tenus vers la fin des années 1990, mais resonnent avec d’autres propos plus récents, dans les années 2010, d’une autorité en charge de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles, qui affirmait en ces termes : « Nos vrais tradipraticiens, vous ne les avez pas toujours dans les rues, ils ne sont même pas intéressés par les associations. Il faut aller les chercher là où ils sont. Et c’est ceux là aussi souvent qui nous intéressent. C’est ceux-là, qui sont assis au village, il y en a qui nous disent par exemple que leurs produits ne s’exposent pas. Si vous avez besoin de leurs produits là, il faut aller chercher ça là où c’est ». Nous pensons que réduire, aujourd’hui, la médecine et la pharmacopée traditionnelle à cette catégorie de praticiens, constitue une vision anthropologique dépassée, très préjudiciable au développement de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles. Si cette médecine, et ses praticiens, ne sont pas mis en rapport avec l’évolution de leur société, elle périra en même temps que les structures sociales qui les portent.

Bien sûr, on sait que c’est stratégique d’avoir cette image de la médecine traditionnelle. En fait, cette attitude de la profession pharmaceutique permettait ou rendait pertinent une approche développementaliste, et non entrepreneuriale, du domaine de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, tout en justifiant sa tutelle sur les praticiens. En effet, en phase avec son époque, le Ministère de la santé a plutôt favorisé une approche développementaliste (voir communautaire) de la question, dont il n’a pas pu réadapter malgré les changements politiques et socio-économiques postrévolutionnaires. Même à l’échelle internationale, dès les premières années des indépendances, les initiatives entreprises par l’Union Africaine qui devaient conduire à une mise en réseaux des scientifiques et des praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles de tout le continent, traduit dans la création du programme de médecine et de pharmacopée traditionnelle du Conseil Malgache pour l’Enseignement supérieur en 1968, s’inscrivaient dans le même cadre idéologique. Il n’est pas surprenant que le CAMES n’ait pas lui-même pu s’adapter aux changements. Ces initiatives qui ont un peu plus tard été partagées par les instances mondiales comme l’UNICEF et particulièrement l’OMS dans le cadre de la Stratégie des Soins de Santé Primaires (SSP) 1978, y ont maintenu le même esprit communautaire et anthropologique dépassé. Dans la pratique, le Ministère de la Santé a mis en place un organe de coordination administratif depuis 1984 qui s’est graduellement développé pour donner lieu à la direction de Médecine et de la Pharmacopée Traditionnelle depuis 2002, aujourd’hui Direction de la Médecine Traditionnelle et Alternative (le terme pharmacopée est enlevé). Ce qui a été perdu de vue, c’est que la naissance de la structure originelle, dont la direction en charge de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles a héritée, répondait aux exigences de l’Etat révolutionnaire d’alors, à économie d’orientation socialiste ; à partir du début des années 1990, non seulement il y a eu un changement de régime, mais aussi de politique économique était marquée par la libéralisation de l’économie.

C’est avec le modèle administratif de la révolution que la direction en charge de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles a jusqu’à présent travaillé sans résultats significatifs pour l’innovation dans le secteur, parce qu’au temps de la révolution même les praticiens de la médecine traditionnelle étaient des CDR, et leurs contributions doivent être comprise à l’aune de l’engagement révolutionnaire. C’est un indicateur que le modèle institutionnel et organisation n’est pas adapté au contexte libéral de la rectification ; on ne peut considérer la pratique de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle comme un activité bénévole et non lucratif ; même sous sa forme la plus ancienne, parce qu’il y a toujours une forme d’échange derrière. Le développement d’organisations professionnelles de tradipraticiens de santé qui a résulté de cette dynamique à la fois mondiale et nationale n’a pas pu modifier significativement ce résultat ; au contraire les erreurs d’interprétation du rôle des Associations de tradipraticiens de santé n’ont pas favorisé l’implication de ces derniers comme agents de transformation. Le constat est que cette approche populaire a l’origine mise en place sous la révolution, qui a survécu malgré son déphasage avec le contexte capitaliste libéral d’après, a rendu inopportune toute approche entrepreneuriale ou professionnelle de la pratique de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Un métier/profession c’est une activité exercée par un individu afin de produire des services en échange d’une rémunération, qu’elle soit temporaire ou permanente ; elle est donc de se fait individuelle, même cela n’exclut pas sa pratique collective ; l’histoire des modèles de coordination au Burkina Faso n’a pas favorisé l’éclosion d’acteurs professionnels, qui sont pourtant le maillon industriel du système. A un certain moment, la fonction de recherche était tellement importante qu’elle a eu tendance à atrophier même la fonction de coordination administrative de la structure de nationale. Comme les organisations internationales, les agences nationales ont jusqu’à présent eu une vision erronée de la fonction du tradipraticien de santé, qui se limiterait à un simple relai des structures opérationnelles au bas de la pyramide sanitaire, plutôt qu’une fonction sociale à forte composante professionnelle, et donc socio-économique. La réponse d’un Secrétaire Général du Ministère en charge de la santé à un tradipraticien en 1990 reste encore typique de l’état d’esprit parmi les médecins et les pharmaciens. Le Secrétaire Général clarifiait la position du Ministère, en ces termes : « Suite à votre demande …, j’ai l’honneur de vous fournir quelques éléments de réponse. Si je reste d’avis favorable à votre projet de promotion de la médecine traditionnelle dans la province du Ganzourgou, je suis cependant inquiet de la liste de matériel technique que vous voulez acquérir. Il s’agit notamment du tensiomètre, du stéthoscope, d’un haricot, de la balance Roberval et du Soude sachets. J’ai le regret de vous rappeler que la plupart de ce matériel suscité ne peut et ne doit être manipulé que par des professionnels de la santé. Or, en aucun passage de votre curriculum vitae, vous n’avez signalé avoir fréquenté une école sanitaire ni acquis un diplôme de santé. Par ailleurs, le conditionnement ou le reconditionnement pharmaceutique sont du monopole du Pharmacien. Aussi je vous informe que votre projet ne peut s’effectuer que dans le cadre global de la politique nationale de médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Vous voudriez bien prendre des dispositions dans le cadre organisationnel des tradi-thérapeutes du Ganzourgou. Evitez par ailleurs de faire passer votre centre pour un cabinet médical en vous équipant du matériel strictement nécessaire. Nous avons opté pour une promotion de la médecine traditionnelle. Ainsi évitons de la moderniser au point de créer une concurrence en lieu et place d’une collaboration avec la médecine dite moderne ». Nous voyons les praticiens chinois évoluer sous nos yeux avec des technologies très avancée, souvent plus avancées que celles utilisées dans nos formations sanitaires par des médecins, mais personne de s’en offusquent !

Le modèle organisationnel des agences nationales de valorisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle s’est jusqu’à présent montré inadéquat pour prendre en compte le caractère médical et socioprofesionnelle de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles. La pratique de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles exprime à la fois des modes d’expressions d’identités culturelles certes, mais en même temps elle constitue un métier, duquel son praticien tire ses moyens de substance tout en contribuant à la santé de la population. L’occultation de cette réalité, pour en faire comme une activité bénévole, à conduit à un manque d’initiatives d’intermédiation afin de favoriser l’exposition des acteurs de l’industrie du médicament issus de la pharmacopée traditionnelle aux avancées scientifiques et technologiques à même de soutenir une dynamique de modernisation de leurs systèmes productifs. Au lieu d’être un facilitateur, ces agences ont eu plutôt tendance à développer elles-mêmes des fonctions de services, souvent conflictuelles (régulatrice, administrative, scientifique, commerciale ….) à travers la création d’unité de recherche en leur sein, et à ne considérer les praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles que comme des sources d’informations – mais pas comme des gens de métiers soucieux d’améliorer leurs pratiques en profitant aussi des avancées scientifiques et technologiques. C’est le travail du monopole, dont l’impact négatif sur l’innovation est toute évidente. Comment peut-on industrialiser la production des médicaments à base de la pharmacopée traditionnelle avec un tel esprit ? Seuls, en l’absence des tradipraticiens, les pharmaciens n’y arriveront pas, du moins d’ici tôt. Les VDP ont montré aux Burkinabè que les territoires professionnels étaient factices ; le modèle VDP devrait servir de transformation radicale dans tous les corps de métiers, sans exception, pour l’épanouissement des masses.

Conclusion

En 2017, lors d’une conférence que j’ai organisée sur l’innovation en médecine et pharmacopée traditionnelles au Burkina, une haute autorité publique du ministère de la santé d’alors a quitté la salle, parce que dans ma présentation j’ai affirmé que les praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles étaient plus innovants avant la mise en place du dispositif administrative et règlementaire (jusqu’en 2000). En fait il avait compris que j’ai sous-estimé l’effort des pharmaciens ! En réalité, comme vous l’aurez constaté ici, notre conclusion est sans ambiguïté. Loin d’un jugement sur la profession pharmaceutique, il s’agissait, comme dans cet écrit, de constater une donnée sociologique structurelle. Nous reconnaissons le travail phénoménal réalisé par les pharmaciens, sans qui, même notre propre travail de sociologue n’aurait pu être possible. Ce que nous faisons remarquer dans notre analyse, plutôt, c’est que le fait que cet effort était plus déterminé par l’objectif des pharmaciens à développer dans le système de santé l’assise de la profession pharmaceutique n’a pas favorisé l’émergence de politiques publiques tournées vers le développement de services médicaux et de médicaments traditionnels à part entière soutenu par un corps de praticiens dont le développement professionnel ne serait pas dépendant des intérêts juridictionnels de la profession pharmaceutique et médicale. La médecine et la pharmacopée traditionnelles ainsi que leurs praticiens apparaissaient comme juste un tremplin pour la pharmacie au lieu d’être un objectif à part entière. Il y a un besoin de considérer ces services comme des services spécifiques et leurs praticiens comme aussi un corps spécifique de métier dont les membres aussi y gagne leur vie. C’est cette vision d’une autonomie relative (non pas d’indépendance), qui devrait être le soubassement, voire les principes devant guider les politiques publiques de développement de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles au Burkina Faso. Du côté des pharmaciens et des médecins, une telle vision ouvrirait sans doute des possibilités énormes enterprofessionnelles pour le bien de la population. Ces possibilités interprofessionnelles seront davantage plus dynamiques et fructueuses si au sein même des professions de santé, des réformes ambitieuses sont entreprises pour permettre l’accès des hautes fonctions de directions aux pharmaciens, au lieu de la dominante spécialisation médicale actuelle de ces fonctions du ministère en charge de la santé. Nous ne voyons pas comment l’on pourrait développer des services médicaux et pharmaceutiques relatifs à la médecine et à la pharmacopée traditionnelles avec l’architecture professionnelle à dominance médicale actuelle au Ministère de la santé. Comme les médecins, l’on doit pouvoir nommer aussi des pharmaciens aux fonctions de Directeurs généraux, directeurs régionaux, responsables de districts, etc. Cela a été déjà pratiqué pendant Révolution burkinabè (1983-1987). Jusqu’aujourd’hui les questions de médecine et de pharmacopée traditionnelles sont gérées par une simple direction, sur un budget géré par un Directeur Général médecin. Les résultats de ces analyses nous fournissent aussi les preuves de la pertinence, mais surtout des biais du modèle bureaucratique, surtout dans nos contextes ou l’Etat est très faible et instable, comparativement à la continuité institutionnelle des corps de métiers. L’empilement des fonctions (stratégique, régulatrice, technique, scientifique, administrative, voir commerciale), tel qu’on le constate à la direction en charge de la médecine traditionnelle peut être un obstacle à l’efficacité de sa fonction stratégique. Est-ce à dire que c’est un modèle de marché libre, comme au lendemain de la Révolution française, ou pendant les années 1990 avec le PAS, qui serait la solution de l’innovation et de l’accès des masses à une médecine et à des médicaments de qualité issue de la pharmacopée ? Rien n’est sûr. Nous vous proposerons notre lecture sur le modèle de marche libre dans le prochain article.

Natéwindé SAWADOGO

Maître de conférences de sociologie de la santé

Université Thomas SANKARA

Email : natewinde.sawadogo@yahoo.fr

Téléphone : (+226)78858943